[ 第39号 ] 令和6年度「AI技術×○○」研究デザインプロジェクト/AI関連研究プロジェクト成果報告会/データサイエンスセミナー

─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…

山口大学情報・データ科学教育センター メールマガジン

第39号・2024年6月発行

─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…

教職員、学生の皆さま、こんにちは!

情報・データ科学教育センターです。

「諭吉」という単位をご存知ですか?

「諭吉」とは、1万円札の枚数を表す単位です。

「今日のデートは3諭吉あるから大丈夫」のように使われます。

さらに、「1万円分の金額」を表す単位としても使われています。

「Yahoo!リアルタイム検索30日分」によると、

この「諭吉」という単位、なんと1ヶ月で約6万回も使われているそうです。

「諭吉超えのファンデーション」や「車検で15諭吉飛んだ」など、

福澤先生もビックリするような表現も生まれています。

ユーモアのある表現で、お金に関する話題を楽しく共有できるのも

「諭吉」の魅力の一つです。

「諭吉」が使われる理由には、いくつか考えられます。

・露骨な表現を避けたい:「1万円」よりも柔らかく、親しみやすい表現

・文字数が短い:「1万円」よりも入力や読みがラク

・愛着:親しみを込めて呼ぶことで、お金への愛着が湧く

いよいよ2024年7月3日、新1万円札が発行されます。

果たして新1万円札には、どのような呼び方が定着するのか、

楽しみですね。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2024年度「AI技術×○○」研究デザインプロジェクトとして

3件を採択しました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

本学では2019年度から学内のデータサイエンス文化醸成に取り組んでおり、

その取り組みをより拡充させるため、AI技術を様々な分野で活用することを

目的とした研究を対象に支援する「AI技術×○○」研究デザインプロジェクト

を実施しています。

2024年度は以下の3件を採択しました。(敬称略)

・AI技術×マーケティング

「機械学習を用いた統計的因果推論のマーケティングへの適用」

大学院技術経営研究科 教授 石野洋子

・AI技術×医療データ

「電子聴診器を用いたAI診断・循環器病スクリーニングシステムの開発」

医学部附属病院 助教 小室あゆみ

・AI技術×脳内情報

「経験情報の記銘システム解明:リップル発火と情報エントロピーの動的

変化」

大学院医学系研究科 教授 美津島大

今後、定期的に報告会などを実施していく予定です。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和6年度AI関連研究プロジェクト成果報告会のご報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

令和6年6月4日(火)に、情報・データ科学教育センター主催「令和6年度

AI関連研究プロジェクト成果報告会」をオンラインで開催しました。

情報・データ科学教育センターでは、これまで、「データサイエンス文化醸

成のためのAI技術研究交流促進プロジェクト」(2019年度~2021年度)、

「AI研究デザインプロジェクトスタート支援」(2020年度~2022年度)、

「AI研究デザインプロジェクト支援経費」(2021年度~2023年度)など、AI

技術の適用が可能なデータを取り扱う研究者とAI技術の研究を行っている研

究者による共同研究を推進してきました。

2023年度より、学内のデータサイエンス文化醸成をより拡充させるため、AI

技術を様々な分野で活用することを目的とした研究を対象に支援する「AI技

術×○○」研究デザインプロジェクトを開始しました。

この度、上記のプロジェクトによる共同研究のプロセスや、共同研究を通じ

て得られた知見等を広く学内の構成員で共有し、学内のデータサイエンス文

化醸成をより拡充させるべく、本報告会を開催しました。

今回は以下の6つのプロジェクトについて発表がありました。(敬称略)

■ データサイエンス文化醸成のためのAI 技術研究交流促進プロジェクト

(2019年度~2021年度)

・「AI技術を用いた虐待が疑われる児童の医学的損傷分類システムの構築」

大学院医学系研究科 教授 高瀬泉

■ AI 研究デザインプロジェクト(2021年度~2023年度)

・「IT×自然教育の支援AI発達診断技術開発」

大学院創成科学研究科 准教授 小柴満美子

・「細菌の分泌機構から分泌されるエフェクタータンパク質の推測と機能

解析」

共同獣医学部 准教授 清水隆

・「医療過疎地における急性期脳卒中診療の均てん化」

大学院医学系研究科 助教 藤井奈津美

■「AI 技術×○○」研究デザインプロジェクト(2023年度~2025年度)

・「CALM心理療法支援のための音声・自然言語処理AIの活用」

大学院医学系研究科・医学部附属病院AIシステム医学・医療研究教育

センター 教授 中津井雅彦

・「頚動脈エコー情報に基づく脳循環予備能推定システムに関する研究」

大学院医学系研究科 助教 河野亜希子

成果報告では各分野の研究者から専門分野外でも分かりやすい説明が行われ

ました。質疑応答では、参加者より多くの質問があり、活発な意見交換が行

われました。

本センターは、今後もAI関連研究プロジェクトを継続して実施し、本学のデ

ータサイエンス文化醸成を拡充するとともに、本学の研究のさらなる発展に

貢献して参ります。

この度報告されました皆様におかれましては、研究活動の益々のご発展をお

祈り申し上げます。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和6年度データサイエンスセミナーのご報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

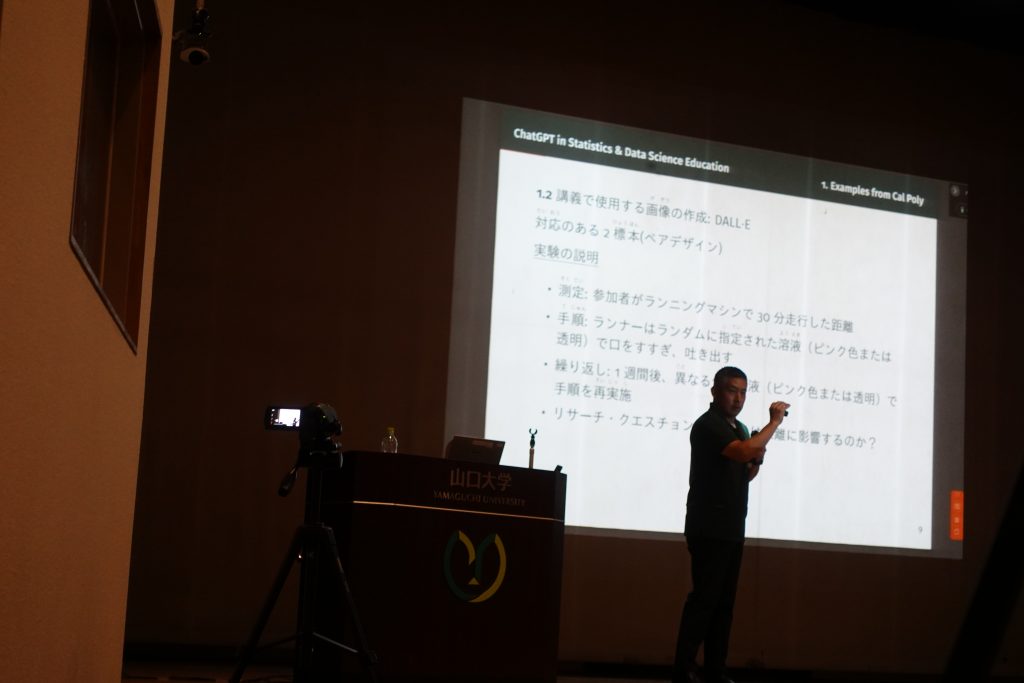

6月24日(月)、山口大学会館にて、データサイエンスセミナーを開催しま

した。本セミナーでは、米国カリフォルニア・ポリテクニック州立大学サン

ルイスオビスポ校の土井ジミー教授を講師にお招きし、「ChatGPTが拓く

データサイエンス教育の未来~米国の最先端事例から学ぶ~」と題して、

ご講演いただきました。

講演では、まず米国大学におけるChatGPTの利用状況が紹介されました。

教員間でChatGPTに対する評価は様々であること、活用が進んでいるもの

の、まだまだ少数派であること、さらに創意工夫された具体的な活用事例が

紹介されました。一方、自動化バイアスの問題についても言及されました。

自動化バイアスとは人間が自動化システムに過度に依存する傾向のことで

す。ChatGPTの出力は必ずしも正しいとは限らないので、教育者として学生

にこの問題を認識させることが重要であると指摘がありました。

それから、新たな技術と教育の未来について、教育界では新たな技術が現れ

るたびに論争が起こってきたことが紹介されました。電卓(1970年代)、

Wikipedia(2001)、WolframAlpha(2009)などはいずれも導入当初は教員

から不安視されていましたが、現在では学生にとって当たり前のものとなっ

ています。ChatGPTも同様に、近い将来、教育に欠かせないツールとなる可

能性を秘めていると指摘されました。

ChatGPTは様々な場面で役立つツールです。しかし、あくまでもツールであ

り、ユーザーの知識が重要であることを忘れてはいけません。講演者から

は、ぜひ積極的にChatGPTを活用し、その可能性を探求してほしいと呼びか

けられました。

講演後には活発な質疑応答が行われ、参加者からはChatGPTの活用方法や

注意点など、様々な意見が寄せられました。今回のセミナーは、ChatGPTの

教育への活用について多くの示唆を与えてくれました。今後、ChatGPTを活

用した新しい教育方法の開発が期待されます。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Voice -みなさまの声をカタチに-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

情報・データ科学教育センターでは、学内外の方々と連携を進めながら

サービスを高めていきたいと考えております。

数理・データサイエンス・AIに関連するご意見やご要望などが

ございましたら、下記の連絡先までメールか電話でご連絡ください。

ご協力をよろしくお願いいたします。

=== 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ===

▼ バックナンバーはこちら ▼

https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/category/mailmagazine/

〇編集・発行 山口大学情報・データ科学教育センター

メール:dsm@yamaguchi-u.ac.jp

ウェブ:https://www.dsc.yamaguchi-u.ac.jp/

電 話:083-933-5986(内線:5986)